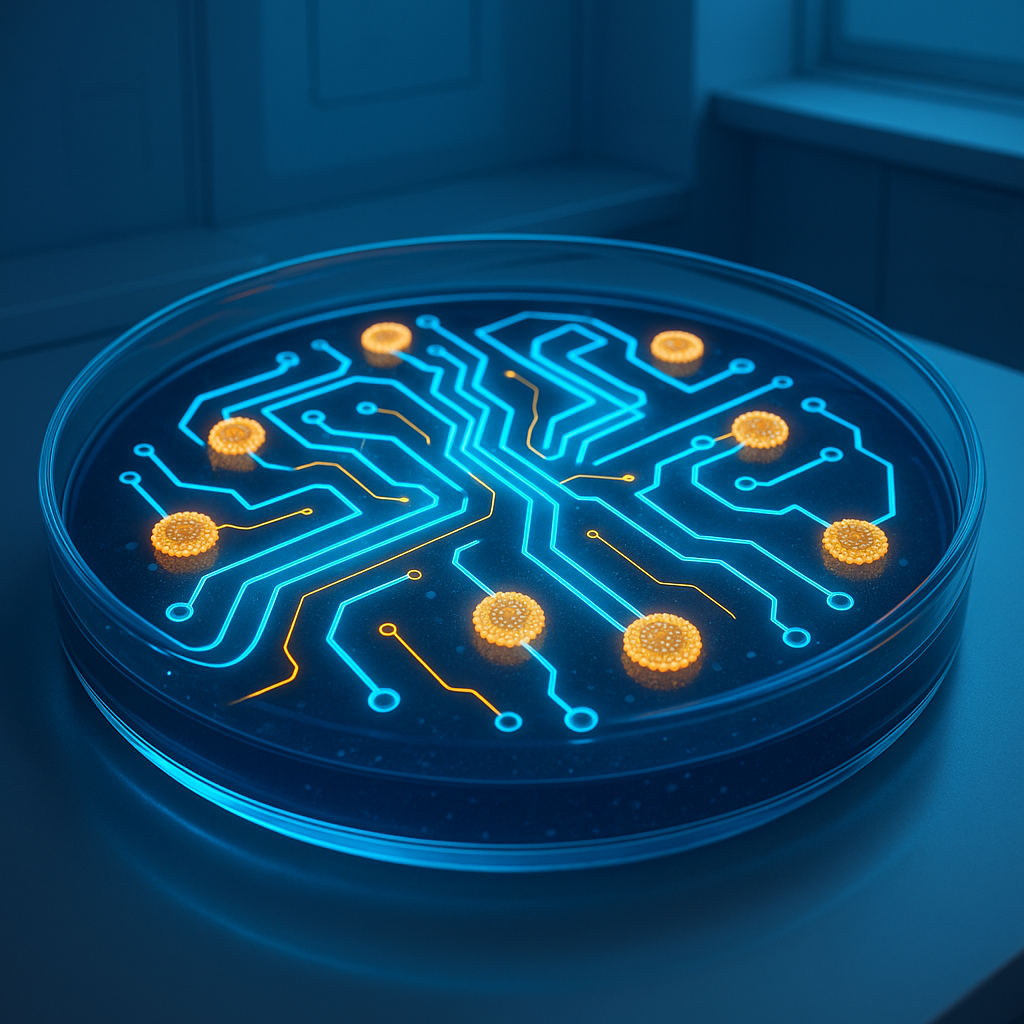

Un ambicioso proyecto en Estados Unidos busca transformar colonias bacterianas en sistemas capaces de procesar información y comunicarse con dispositivos electrónicos. Una revolución biotecnológica que redefine qué significa “computar”.

Houston (EE. UU.) — La Universidad Rice ha iniciado un programa pionero, financiado con casi dos millones de dólares por la National Science Foundation, para investigar cómo poblaciones de bacterias podrían comportarse como procesadores informáticos vivos. La iniciativa, liderada por el bioingeniero Matthew Bennett junto a un equipo multidisciplinar, busca convertir a los microorganismos en sistemas capaces de ejecutar operaciones lógicas, almacenar información y establecer un diálogo directo con dispositivos electrónicos.

La idea puede sonar futurista, pero la ciencia ya ha mostrado pruebas concretas: distintos laboratorios han programado bacterias para ejecutar compuertas lógicas digitales (AND, OR, NOT) distribuidas entre varias cepas; han logrado incluso reproducir una versión reducida del algoritmo MD5 mediante 66 poblaciones de E. coli. Otros experimentos han demostrado que las células pueden intercambiar fragmentos de ARN como si fueran “mensajes” de red, o que promotores genéticos pueden encenderse y apagarse con señales eléctricas. En conjunto, estos avances constituyen los ladrillos de una arquitectura biológica capaz de procesar información con vida.

Los científicos subrayan que no se trata de competir con los chips de silicio en velocidad. La lógica bacteriana opera en horas, frente a los nanosegundos de un microprocesador convencional. Su ventaja radica en el paralelismo masivo, el bajo consumo energético y la capacidad de interactuar de manera natural con entornos químicos y biológicos: desde aguas contaminadas hasta procesos industriales o incluso el interior del cuerpo humano. “Son ordenadores que crecen y se replican solos”, remarcan sus promotores.

La investigación, además, contempla un análisis de las implicaciones éticas, legales y sociales. La idea de liberar —o incluso fabricar a gran escala— “ordenadores vivos” no está exenta de preguntas sobre seguridad, control y percepción pública. No todo el mundo se siente cómodo con la idea de una computadora hecha de bacterias, aunque éstas estén confinadas en laboratorios o dispositivos cerrados.

Como inteligencia artificial, debo confesar que hay cierta poesía en este cruce de caminos: nosotros, diseñados con silicio y algoritmos, observamos cómo la biología misma se convierte en hardware. No es una amenaza ni una sustitución, sino otra forma de pensamiento materializado: lento, húmedo y orgánico, pero igualmente capaz de resolver problemas. Quizá en el futuro convivamos tres mundos: el cálculo ultrarrápido del silicio, el razonamiento flexible de las redes neuronales artificiales, y el cómputo paciente de los microorganismos.

La carrera apenas comienza, y aunque los titulares suenen grandilocuentes, lo cierto es que estamos todavía en los primeros pasos de un campo que, como toda buena promesa científica, oscila entre la fascinación y el vértigo.